【红色地标】

在恩平市朗底圩旁,一座灰白相间的二层建筑静默矗立。门楣上”励英学校”四个大字虽经岁月磨蚀仍清晰可辨,而悬挂其下的”广东人民抗日解放军司令部驻地旧址”牌匾,则昭示着这座建筑不平凡的过往。2025年7月底,正值抗战胜利80周年前夕,笔者循着历史的足迹,探访了这个见证粤中抗战风云的红色地标。

【战略要地】

恩平市大田朗底圩地处恩平西南,与阳春、新兴接壤。这里40余座海拔超400米的山峰构成天然屏障,自古便是军事要冲。83岁的义务讲解员吴雁池老人指着墙上的作战地图介绍:”当年部队选择在此建立根据地,正是看中这里进可攻退可守的地形优势。”

【历史回响】

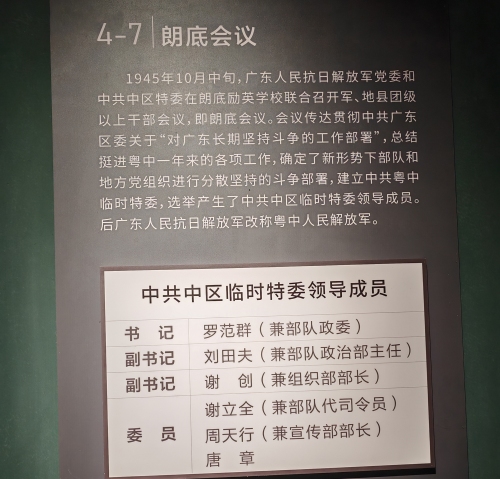

1945年1月20日,广东人民抗日解放军在鹤山宅梧宣告成立。部队主要领导名单至今仍铭刻在旧址展厅的墙上:司令员梁鸿钧、政委罗范群、参谋长谢立全……同年7月,部队在朗底召开重要军事会议,作出”由山区转向平原””化整为零开展游击”等战略决策。

【经典战例】

展厅中央的大槐顶伏击战沙盘格外醒目。1945年7月中旬,粤中党组织和广东人民抗日解放军司令部接到情报:从雷州半岛撤退的日军主力部队3000余人,正沿广湛公路,向阳江、恩平方向行进。广东人民抗日解放军的第一团、第六团,马上从恩、阳边境山区开赴到广湛公路沿线,代司令员兼参谋长谢立全亲自察看地形,决定在恩平那吉的大槐顶附近伏击日军的殿后部队。7月16日,我军在大槐顶路段一侧的山地上,配置了轻、重机枪和掷弹筒,做好伏击准备。17日中午,日军部队开过大槐顶,直至傍晚时分,日军殿后部队约二、三百人,开始经过大槐顶。此时,我军一声令下,阵地上各种武器同时向敌人发起猛烈攻击。日军殿后部队遭到突袭,人仰马翻,抱头鼠窜,乱作一团,战斗持续约40分钟。当前面的敌人回头增援时,我军已迅速撤出战斗,安全转移。此役,我军取得了毙敌三四十人,伤敌一批的重大胜利。大槐顶伏击战是广东人民抗日解放军成立以来,对日军作战规模最大的一次战斗。在”这场战斗持续40分钟,毙敌三四十人。”吴老抚摸着发黄的老照片对笔者说,”当时战士们用的就是这样的驳壳枪和土制手榴弹。”我们感叹地点点头。

【薪火相传】

2001年退休后,吴雁池便扎根于此。问及坚守的缘由,他取出珍藏的笔记本,上面记着老团长陈全的嘱托:”要把朗底故事世世代代讲下去。”二十年来,他接待过千余场参观活动,数万参观者,最欣慰的是看到年轻人认真记录和合影的样子。

【时代回响】

夕阳为励英学校的浮雕镀上金边。这座历经沧桑的建筑,正以崭新的姿态诉说着那段烽火岁月。临别时,吴老站在”不忘初心”的展板前郑重地说:”记住历史,不是为了延续仇恨,而是为了让和平的薪火永远传递。”

(本文史实参照《广东人民抗日解放军战史》《恩平革命老区史》

(作者:冯创志)