(冯如研究之二)

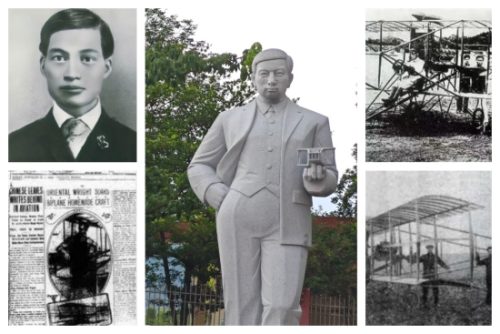

在2025年国家九三阅兵中,航空航天武器装备惊艳亮相,引得万众瞩目。当人们为祖国航空航天事业的跨越式发展喝彩时,总会回溯历史,缅怀那位被誉为“中国航空之父”的先驱——冯如。鲜为人知的是,冯如不仅是中国航空事业的奠基人,更是中国民间飞行公司的创建者、民办股份制航空企业的开拓者。这份超越时代的商业智慧,恰是他被忽视的闪光点。

1904年,日俄两国在中国领土上燃起战火,远在美国的冯如目睹同胞惨遭蹂躏,内心悲愤难平。彼时,美国莱特兄弟刚发明飞机不久,冯如敏锐地意识到:若中国能拥有自主研制的飞机,便能守护边疆海口,抵御外侮。他向友人坚定宣告:“我决定自己研制飞机,然后驾机回国,报效祖国。若不成功,我情愿去死。”自此,他以“航空救国”为己任,怀揣“壮国体,挽利权”的理想,踏上了飞机研制的艰辛征程。

旧金山聚居着大量华侨,他们虽常年受帝国主义欺凌,却始终怀着赤诚的爱国之心。飞机研制需巨额资金支撑,坊间流传“冯如靠节衣缩食造飞机”的说法,实则与史实不符。彼时冯如收入微薄,为筹措资金,他在华侨中发起募集,然而,飞机制造在当时即便工业发达国家也尚处摸索阶段,多数华侨因担忧投资失败而持观望态度。最终,仅有黄杞、张南、谭耀能三位并不富裕的青年华侨愿意支持,共筹得1000美元(含工具、材料折价入股)。

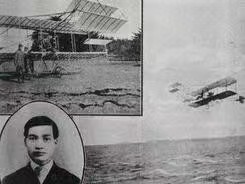

1908年5月,冯如租下奥克兰东九街359号一间仅80平方英尺的房屋作为厂房,正式创办“广东制造机器厂”——这便是中国飞机制造工业的起点。历经一年多的攻坚克难,1909年9月,中国人自主研制的第一架飞机终于诞生,并于9月21日试飞成功。

试飞成功的消息传开后,旅美华侨对航空事业的信心大增,纷纷主动投资。1909年10月,广东制造机器厂改组扩充为“广东制造机器公司”,并拟定《广东制造机器公司试办飞船招优先股简章》募集资金。据史料记载,1909年11月3日至1910年2月19日,公司共集资5875美元,扣除5384.97美元开支后,股东们依旧看好前景,于1910年10月再次集资664美元。终于在1911年1月18日,“第7架飞机”研制成功并试飞达标。值得一提的是,此前6架飞机研发期间,冯如与三位助手的月工资总计仅55美元,足见团队的奉献精神。

1911年1月下旬,冯如与公司正副总经理、议事值理共同召开股东大会,决议将“广东制造机器公司”更名为“广东飞行器公司”,明确以“壮国体,挽利权”为经营核心,并筹划迁回广州,助力祖国航空事业发展。同年2月20日,股东大会议决通过《广东飞行器公司合约》,新公司正式成立。

从1909年10月24日至1911年2月20日,在总机器师冯如的主持下,公司共制造8架飞机,直至第7架才实现成功。期间,公司共收股金8045美元(不含冯如等人以原工厂设备、物料折价入股及红股等非现金收入),各项开支(含机器、工具、原材料采购及工资、交通等)共计7436.77美元,结余617.23美元。司数员朱竹泉将收支明细整理成册,经各值理核算签名后,刊印为《广东飞行器公司征信录》分发给股东,尽显经营透明。

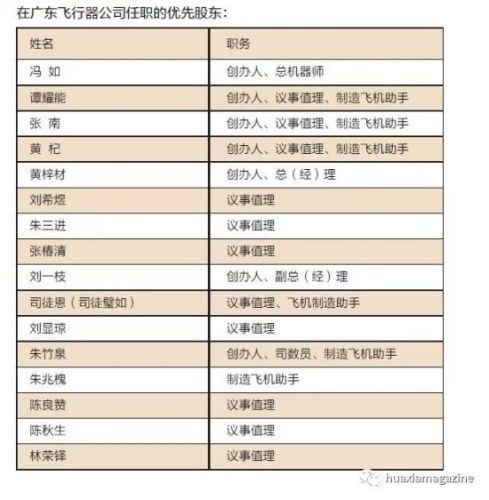

广东飞行器公司的核心团队,多为与冯如同乡的恩平、开平、台山人。三地地域相近、语言相通、习俗相近,素有“恩开台三兄弟”之称,旅外华侨也因此更主动地支持冯如的事业。这不仅印证了冯如创办航空企业的群众基础,更彰显了海外华侨的爱国情怀。据记载,公司共有优先股股东67人、普通股股东35人,部分股东还在公司内担任职务,全员齐心协力推动航空事业发展。

在20世纪初,股份制企业虽已在东西方出现,但细分优先股与普通股的企业极为罕见。即便如1906年清廷批准的中国首条侨办民营铁路——新宁铁路,主持建造者陈宜禧虽以股份制募集800多万银元,并提出“不收洋股,不借洋款,不雇洋工”的坚定主张,却也未对股份类型进行划分。

冯如创办的广东飞行器公司创新性地设置优先股与普通股,在当时的民办企业中堪称“前卫”。尽管股东投资时间有先后、出资数额有差异、担任职务有不同,但所有人都怀着热爱祖国、建设家乡的初心,尽全力支持冯如研制飞机、发展航空事业。正是这份共同的信念,让公司即便历经工场失火、初试失败等挫折,仍能坚定地迎难而上。

冯如试飞成功后,美国曾以重金聘请他留美,英国某航空公司老板更是提出用黄金购买其飞机设计技术资料,均被冯如断然拒绝。后来,美国人企图否认冯如设计制造飞机的专利权,他据理力争,始终坚守“为中国人争气、为祖国献技术”的初心。对于冯如的每一个爱国决策,核心团队都给予坚定支持,这也为他后续顺利将飞机与设备运回祖国奠定了基础。

1911年2月21日,冯如率领助手朱竹泉、司徒璧如、朱兆槐,携同公司的飞机、机器设备及原材料乘船归国,3月22日抵达香港,随后转往广州燕塘,创办了中国人在国内经营的第一家民办飞机制造公司。然而,由于冯如不愿为清政府效力,加之“三·二十九”黄花岗起义爆发,清政府怀疑他与革命党人有联系,派人监视其行动,公司业务被迫停滞。

1911年6月21日,冯如在广州燕塘驾驶从美国运回的飞机进行非公开试飞,以检验船运过程中设备是否完好。遗憾的是,飞机因在运输中受潮、机件锈蚀,刚飞离地面便坠地损毁,所幸冯如并无大碍。

1911年10月10日,武昌起义爆发;11月9日,广东清朝地方政府被推翻,广东军政府成立。冯如随即率领三位助手投身革命,被任命为广东革命军飞机长,朱竹泉任飞机次长,司徒璧如、朱兆槐任飞机员。广东飞行器公司也得以恢复业务,工厂设在广州燕塘军营内,团队用从美国带回的自制零部件,搭配在广州搜集的布匹、竹木等材料,重新开启飞机制造。1912年3月,中国人在国内自主制造的第一架飞机成功问世。

1912年4月初,冯如与助手将飞机运至台山城南门桥大操场进行飞行表演,并根据试飞情况对飞机进行微调。同年8月25日,冯如在广州燕塘大操场再次表演飞行时,不幸遭遇事故牺牲。失去了这位统筹全局的核心带头人,广东飞行器公司难以继续经营,最终无奈清理结业。

尽管广东飞行器公司的历史仅有四年多,却在冯如的开拓与擘画下,为中国民办航空企业写下了浓墨重彩的第一章,其蕴含的爱国精神与创新理念,至今仍闪耀着时代光芒。(此文基本精神曾于2019年在《华夏》杂志发表过,此次作了文字某些修改)

作者:冯创志